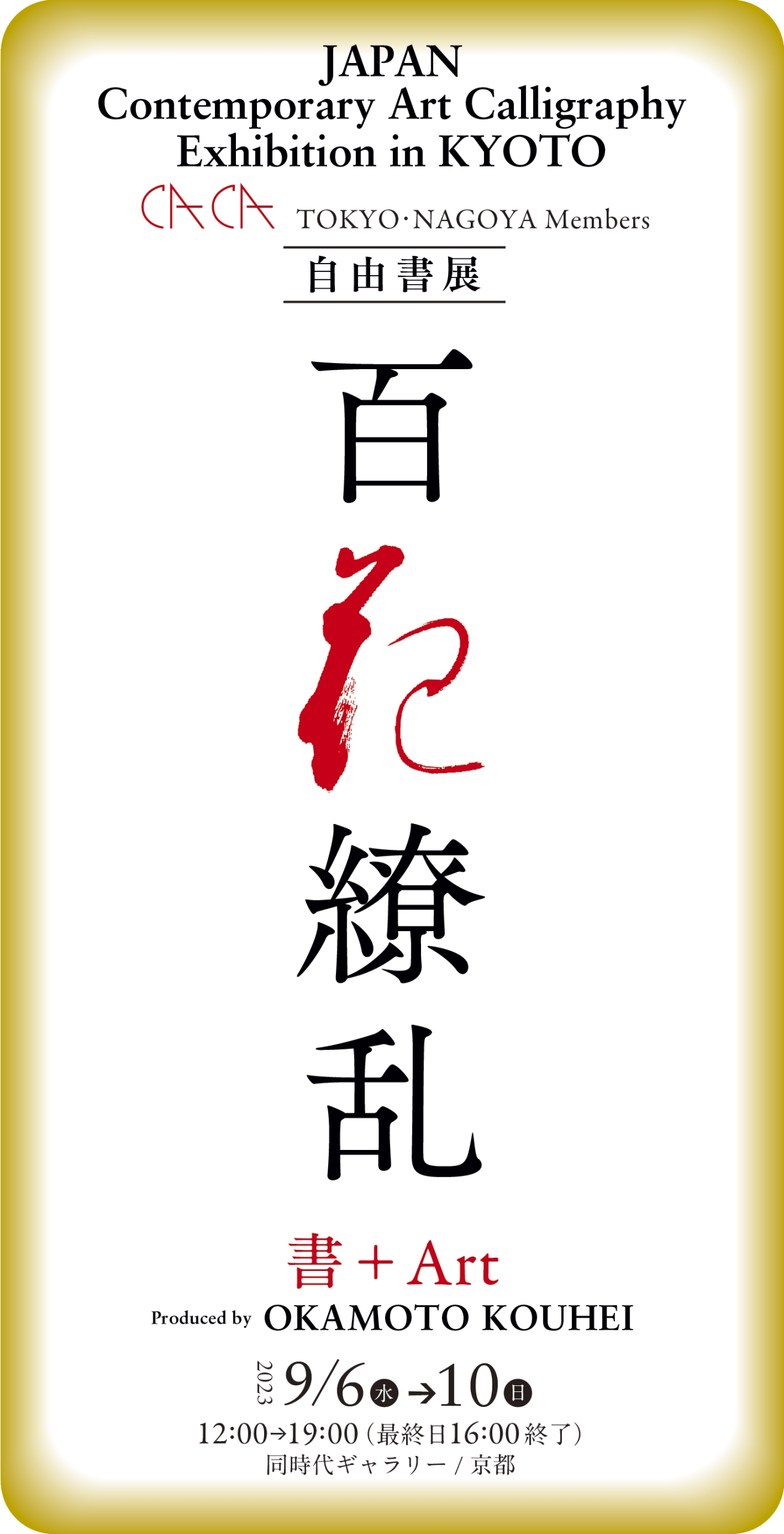

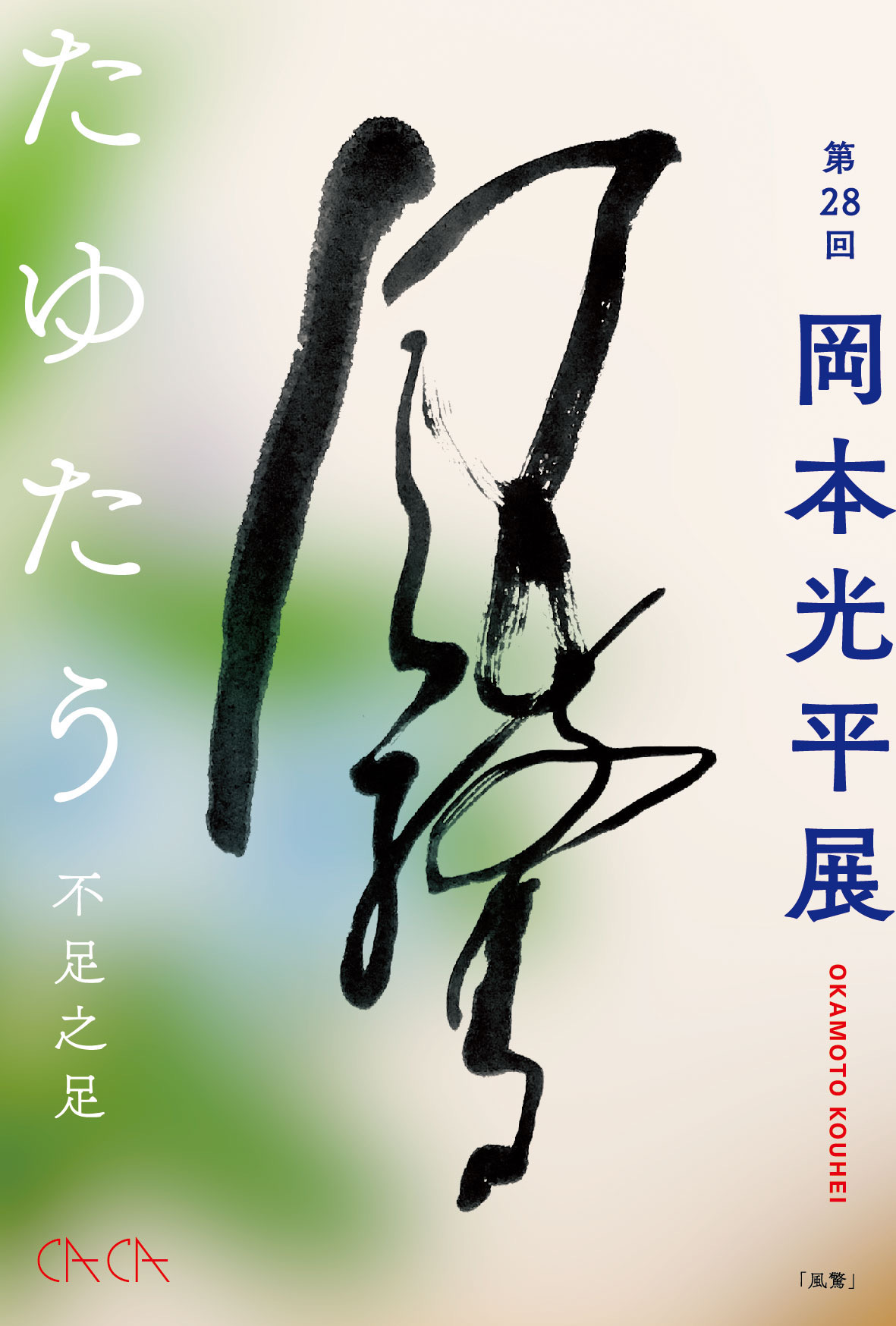

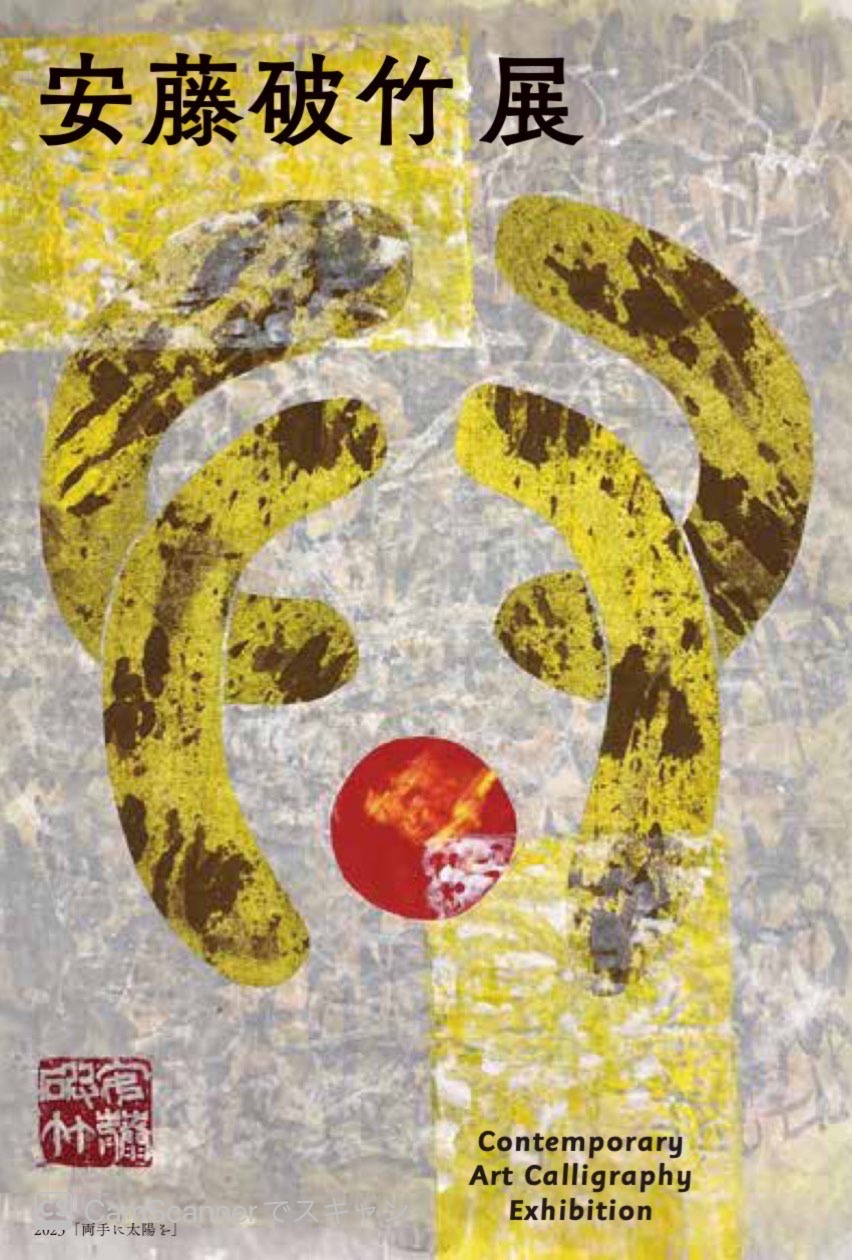

【会期】2023年9月6日(水)〜10日(日)

【時間】12:00〜19:00(最終日16:00まで)

【主催】CACA現代アート書作家協会/Contemporary Art Calligraphers Association

Exhibition Dates: September 6th (Wednesday) to September 10th (Sunday) 12:00 PM to 7:00 PM (Last day ends at 4:00 PM)

【ギャラリートーク】(無料)9月9日(土)14:00〜

特別顧問 岡本光平「書を取り巻く七不思議」

【併設・即売展】

★アートパネル・インテリア作品

★アート・トートバッグ作品

★アート・カジュアルグッズ作品

◆篆刻ライブ(有料)

◆Tシャツライブ(有料)

■Gallery Talk (Free Admission) Special Advisor of CACA: OKAMOTO KOUHEI- "The Seven Wonders Surrounding Calligraphy"

Date: September 9th (Saturday) Time: 2:00 PM

■Concurrent Sales of Art Goods

★ Art Panels and Interior Works

★ Art Tote Bags

★ Various Art Casual Goods

Moreover...

● On the Spot Seal Engraving (Fee-charging)

● On the Spot T-Shirt Brush Writing/Printing (Fee-charging)

京都・同時代ギャラリー

Venue: Kyoto・Dōjidai Gallery

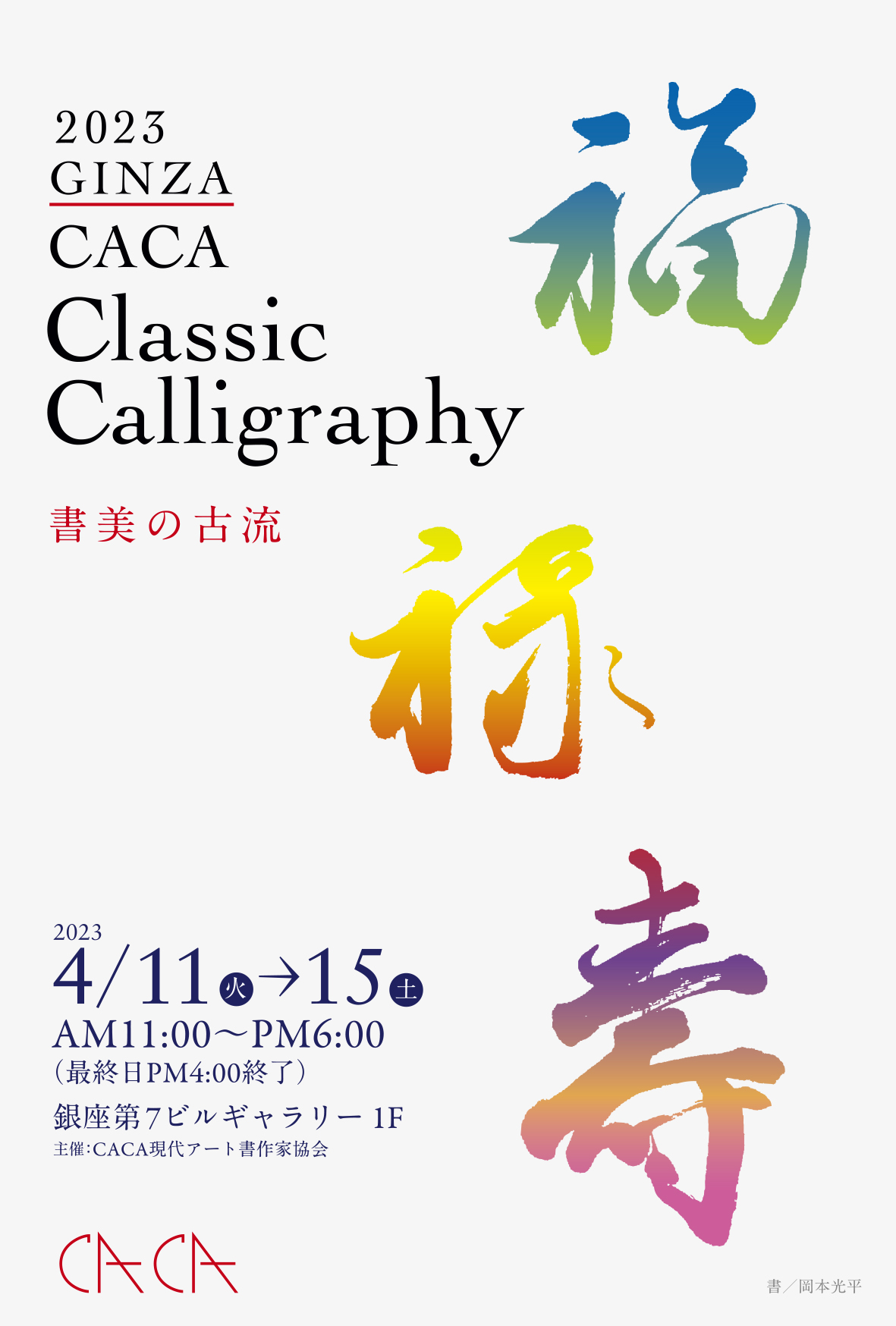

2023年 4月11日(火)→15日(土)

11:00〜18:00(最終日16:00終了)

*入場無料

銀座第7ビルギャラリー 1F

【会期】2024年3月29日(金)〜4月7日(日)12:00~18:00(最終日16:00終了)

●オープニングパーティー 3月29日(金)16:00〜17:30

●岡本光平/揮毫ライブ(有料)

*3月29日(金)~31日(日)

*4月4日(木)~6日(土)

13:00~18:00

*Tシャツ、スカーフなどの依頼をお待ち込みいただき、お好きな文言をリクエストでお書きします。衣類以外もOK。

*4月1日(月)~3日(水)は作家不在につきライブはありません。

●「楽童庵」製作の新作手漉き紙を即売します。

東京・下井草/ギャラリー五峯

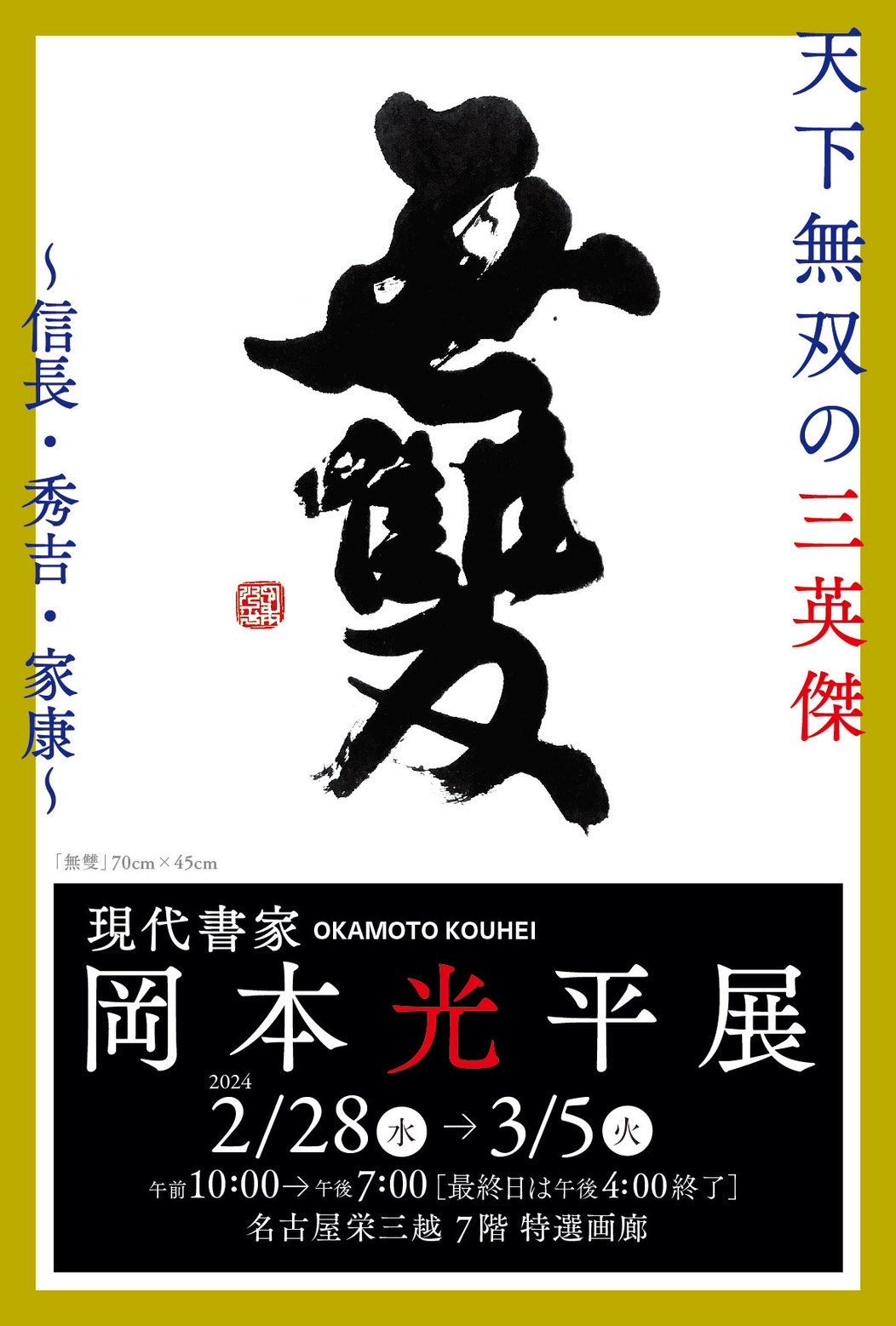

【会期】2024年2月28日(水)→3月5日(火)

【時間】10:00~19:00〈最終日は16:00終了〉

● 書のリクエスト・ライブ

2月28日(水)→3月4日(月) 13:00~18:00

(有料/最終日とギャラリートーク時間を除く)

●ギャラリートーク

「三英傑の足跡を訪ねて」

3月3日(日) 14:00~15:00

名古屋栄三越7階 特選画廊

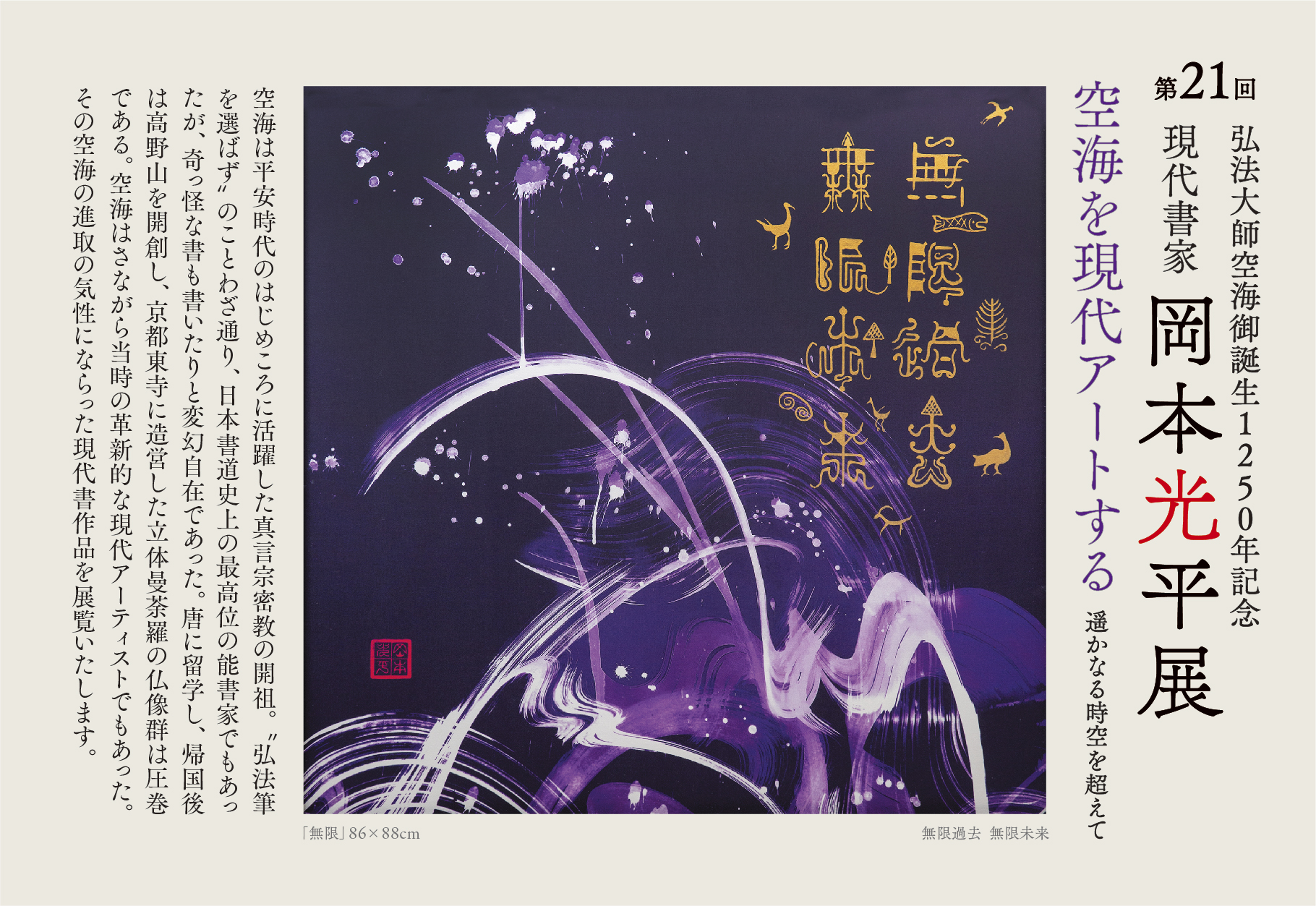

【会期】2023年12月14日(水)→12月20日(水)

【時間】10:00~19:30〈最終日16:30閉場〉

●ギャラリートーク

「書から見た空海の人間像」

12月17日(日)14:00~15:00

●書のリクエストライブ(有料)

12月14日(木)→17日(日)13:00〜18:00 <17日(日)はトーク時間を除く>

*リクエストに応じて、色紙、表札、掛軸、看板、ロゴなどあらゆる書体で、有料にてお書きいたします。

仙台・藤崎本館6階 美術画廊

2024年1月17日(水)~21(日) 最終日16時終了

営業時間11時→19時

※作家は13時→16時まで在廊します

書のインテリア作品、カレンダー、ミニ額、トートバッグ、皮小物入れなど

ガレリアオリザ (ミントカフェ内)

2023年9月29日(金)→10月4日(水)

11:00→18:00(最終日16:00まで)

ギャラリー古島

CACA創立5周年を記念し、横浜、名古屋、京都の巡回展にあたって制作した作品集です。 特別顧問岡本光平による「書アート」とはの論考をはじめ、会員42名の書アート作品を見開きで紹介しています。

A4判/128ページ/フルカラー

PUR並製本/販売価格3,000 円

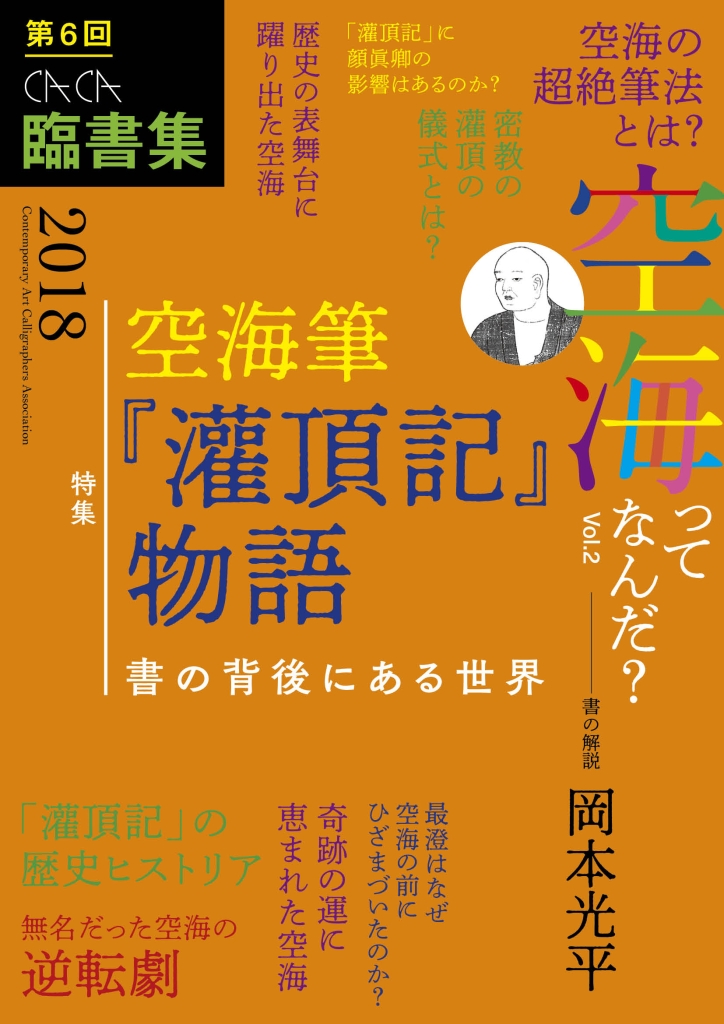

空海筆による「灌頂記」をはじめ、空海研究をライフワークにしてきた特別顧問・岡本光平による、空海の書の解体。会員20名による原本と臨書作品を見開きで紹介する作品集。展覧会に併せて、毎年発行しています。

A4判/96ページ/モノクロ 並製本/販売価格2,000円

展覧会にあわせて制作している、特別顧問・岡本光平デザインによるTシャツ、トートバッグなどの書アートグッズです